第44話 秀吉の「禁制」と竹内栖鳳の塚

あたみ歴史こぼれ話(本編)

※広報あたみの原本をご覧になりたい場合は、

以下のリンク先からご覧下さい。

あたみ歴史こぼれ話―本編の後に

このコーナーでは、「あたみ歴史こぼれ話」で

掲載しきれなかったことを中心にご紹介します。

本編を読み進んだ後に、ご覧ください。

画像の保存、複製及び使用は禁止いたします。

秀吉「禁制」文書

『熱海市史』上巻第九章三節 「豊臣秀吉の小田原攻伐と熱海郷」に保善院に下した禁止令の文書について記載がありますので紹介します。

走湯権現の焼失

天正十五年に九州を平定した豊臣秀吉は、目を関東にむけ、北条氏政・氏直父子の上洛をしきりに催促した。けれども北条方は言を左右にして時間をかせぎ、秀吉の東征を予測して、着々軍備を充実させていた。そこで同十七年に秀吉は、ついに北条氏討伐を決意し、十一月二十四日に氏直に対して宣戦を布告した。

こうして翌十八年には、秀吉は全国統一の鉾先を関東にむけ、二〇万の大軍は小田原にむかい、三月末箱根の山中城を抜いて、翌四月には小田原城を囲むにいたった。『北条五代記』によると、このとき四月一日、その先鋒をつとめた堀秀政配下の木村常陸介・丹羽長秀・長谷川藤五郎などの諸軍二万余は、日金山を超えている。そして同時に北条氏に味方した走湯山を攻めたが、そのため走湯権現は三日三晩燃えつづけたといわれる。また秀吉は、『保善院文書』によれば、

禁制 相模国土肥郷 法善院

一、軍勢甲乙人等濫妨狼藉事、

一、放火事、

一、対等僧門前之輩、非分儀申懸事、

右条々堅令停止訖、若於違犯之輩者、忽可被処厳科者也、

天正十八年四月 日 (豊臣秀吉 朱印)

という禁止令を保善院に下しており、豊臣軍が伊豆山を通過して大軍を北東に進めていることがわかるが、北条方は堅塁をたのんで小田原城を固守したので、城はすぐには落ちなかった。そこで秀吉も、いよいよ長期戦の腹をきめ、掟書を川奈郷・伊東郷・網代郷・田賀郷・宇佐肥郷・あたみ郷・伊豆山および相模の土肥郷・まな鶴郷などの諸郷に下し、戦乱をさけて逃散した地下人や百姓たちが村々にはやく帰住すること、兵士たちは、地下人や百姓たちが家にはいれないことのないよう図らうべきこと、兵士は決して土民・百姓に無理難題をしないことなど、三ゕ条の命令を触れ渡している。このように熱海・多賀・網代・伊豆山・土肥の諸郷に豊臣軍が駐留し、これを支配していたのである。しかし秀吉が徹底的な長期戦の態勢をとるにおよんで、ついに城内の北条方は戦意を失った結果、六月六日開城し、氏政・氏照らは自殺した。

吉川 英治 碑文

吉川英治の碑文

「湯河原の地、由来春秋の塵膓を洗ひ幾多時人の昨夢をつゝむ。栖鳳翁また清陰こゝに久しく、晩年大成の畫業殆その湯泉第一樓の畫房に成る。畫樓の前栽に山もゝの一樹有り、別に山桃庵の號ある所以といふ。また室裡一侍者有り、蘇氏に於る朝雲の如き乎。旦暮厨掃の余暇、硯を洗い彩泥を溶き、薬餌起居の扶けなど、老来總て此至情の手に俟ざるなし。

藝術の人、咲容外は閑雅なるも、内は苦吟惨心、精進常に孤寂たり。生涯荊棘のあゆみに似、傷魂屢々俗にやぶれ、韜晦も道なく研心日夜亦他事もあるなし。翁の期せしところ又、其半生の足蹟に觀るも、歴ゝ是を推知するに難からず。晩歳殊に燃ゆる有り、一道の究達へと。更に猶思ふ、寸命は限り有るを。一心の彩管何を以て悠久の国土に報せむかを。

七十九歳、老て更に倦まず、畫境の妙は茲に渾然古今の群峯を超ゆれど、痩躯は鶴に似、冬日病多く指頭の爪も常に長きを忘るにいたる。翁時々侍者をして其爪を剪らしむに、侍者のおもふ、是みな巨匠の燃心の餘葉、塵にして塵にあらず、何とてむげに拂箒にまかせむやと。即ち折々剪るところの爪を獨りひそかに匡低に蓄へ、いつか長星霜のかたみを積む。翁生前其を知て枕頭に遺託するあり、思ふに此地の山川花鳥草魚、みな是、吾師也吾友なれ、謝恩と惜情の意を一石に寄て、世路邪げなきところに筆塚を建て、併せて復、傍らに我が枯爪を埋むべし。

翁すでになし、過去總て人事の事、皆一春一秋の紛々に属す。知らず泉下の青爪獨り今日何を想ふかを。渓間の淙々昨を問はず、戦下の歳月は歳月お超えて迅し。

碑前の訪人また時に從てすがたを變ぜむ。不朽なるはそれ唯、翁が心血を以て国土に托せる幾神品のみ、故人安じて可ならむ。百世の下必ず生前に勝るの知己に會れむ。敢而又日ふ、後世その偉を我が繪畫史上に見、なほその遺作に高風を仰ぐ人の、稀に此處に至て若し巨匠の半面にふと心のふるゝあらば、人間みな有す爪皮の情、如斯超大作と如斯煩小爪と、二相一土の苔花に戴し、是も亦、故人ゑがく無色寂光の一幅として、あはれ零露一滴の貴瞑をこれに垂れたまえ。

生前一會の縁を衣て 英冶生誌

遺命建之 六人部貞榮

碑文 (現代語訳 伊藤 丈一)

ここ、湯河原の地は、昔からその年に身についたほこりを洗い流し、傷を癒すために、多くの名のある人々が訪れ、楽しい夢を見させてくれる所である。竹内栖鳳もこの湯河原に隠遁し、静かに暮らしはじめてからすでに長い時間が経っており、大成した晩年の絵画作品は、そのほとんどが、第一楼という仕事場「アトリエ」で描かれている。その仕事場の植え込みに、一本の山桃の木があり、それゆえ、その仕事場に山桃庵という別の名もついている。またその庵に一人の侍女が使えていた。その次女は中国漢の時代の武将である蘇武に仕えた朝雲という女性のような女であろうか。日夜厨房や部屋を掃き清める合間に、硯を洗い、泥絵具を溶き、薬、食事、寝起きの手助けなどをし、年老いてからは、この侍女の介護に頼らざるを得なかった。

芸術の人栖鳳は、外見は穏やかで優雅な様子であるが、内心は苦しみもがき、優れた絵を描くために精進し、常に孤独で寂しい状態であった。彼の生涯は茨の道を歩いているようであり、傷ついた心はしばしば世俗の習わしにうちひしがれ、自らの才能を包み隠す術もなく、昼も夜も良い絵を描こうという思いだけで、他に考えることは全くなかった。彼の目指したところは、その半生の足跡を見ても明らかで、これを推測するのは難しくない。

晩年はとくに絵の道を極めようという燃えるような激しい思いがあった。さらにまた彼は、人の命には限りがあるので、一本の筆で何を描いて、永遠に続くこの国に恩返しをしようかという事を思っている。

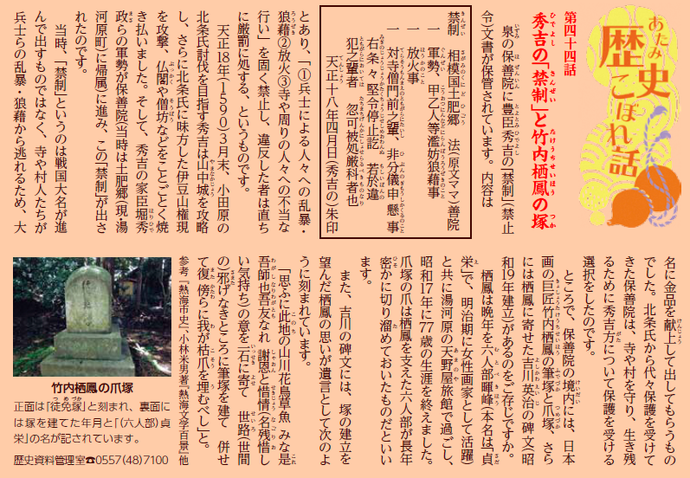

七十九歳、年老いても、ますます飽きることもなく、絵の境地のすばらしさは、あきらかに古今の優れた名人の域を超えているが、痩せ衰えた体は鶏に似ており、冬は病気がちになり、指先の爪もいつも長くなっているのを忘れている状態である。時々侍女に爪を切らせているが、その時侍女は、この爪は、巨匠栖鳳の絵に対する燃えるよう思いが溢れ出たものであり、塵のようであって塵ではない。どうしてやすやすと掃いて捨てることなどできようか。そこで、時々切った爪を拾い集め、密かに箱の中に溜めておき、いつか長い年月活動した栖鳳の形見にしようと思っている。栖鳳は生前この事を知り、枕元で次のように遺言した。「今思うと、この湯河原の山川花鳥草魚すべて吾が師であり、吾が友である。それに対する感謝と名残惜しく思う気持ちを一つの石に託して、世間のさまたげにならない所に筆塚を建て、あわせてその傍らに我が爪を埋めるべし」と。

栖鳳はすでにこの世の人ではない。昔から、人間が関わっていることは常にごたごたして煩わしいことばかりである。亡くなった栖鳳と、筆塚に埋められた爪は、今なにを思っているかわからない。渓谷を流れる水の音は昔と変わらず、戦時下の歳月の流れは普段の年月の過ぎ行く速さとは比べられないほど速い。

この石碑を訪れる人もまた時代の流れに従って姿を変えていくだろう。変わらないものはただ栖鳳が心血をそそいでこの国に残した多くの優れた作品だけである。亡き栖鳳も安心していいであろう。後々の世においても、きっと生前にも勝る理解者が現れるであろう。また、後世においてその偉業を日本の絵画史に見て、栖鳳の造作から感じられる優れた人柄を敬い仰ぐ人が、たまたまこの地を訪れて、巨匠栖鳳の知られざる半面に心の触れることがあるならば、栖鳳の残した超大作と、ささやかな爪が埋められている筆塚を見、ここに生えている苔と頭上に咲く花に対した時、これもまた栖鳳が描くところの、きらびやかな色合いではなく、しずかな光を放つ一幅の絵としてながめ、目を閉じ、一粒の涙を流していただきたい。

生前一会の縁を以て 英 治 生 誌

遺命建之 六人部 貞 英

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 生涯学習課 歴史資料管理室

〒413-8550 熱海市中央町1-1

電話:0557-86-6232ファクス:0557-86-6606

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。