第5話「恋の成就はまかせて!~「業平井戸」~」

あたみ歴史こぼれ話(本編)

※広報あたみの原本をご覧になりたい場合は、

以下のリンク先からご覧ください。

あたみ歴史こぼれ話―本編の後に

このコーナーでは、「あたみ歴史こぼれ話」で

掲載しきれなかったことを中心にご紹介します。

本編を読み進んだ後に、ご覧ください。

画像の保存、複製及び使用は禁止といたしますのでご遠慮ください。

「業平井戸」(なりひらのいど)の名称は、平安時代に著された

『伊勢物語』(在原業平を思わせる男を主人公とした和歌にまつわる

短編の歌物語集)に由来するといわれています。関係する物語の一部を

紹介しましょう。

「 二十三

むかし、田舎わたらひしける人の子ども、井のもとに出でてあそびけるを、

大人になりにければ、おとこも女も恥ぢかはしてありけれど、おとこは

この女をこそ得めと思ふ。女はこのおとこをと思ひつゝ、親のあはすれども、

聞かでなんありける。さて、この隣のおとこのもとよりかくなん。

筒井つの井筒にかけしまろがたけ過ぎにけらしな妹みざるまに

女、返し、

くらべこし振分髪も肩すぎぬ君ならずして誰かあぐべき

などいひいひて、つゐに本意のごとくあひにけり。」

(出典:日本古典文学体系9『竹取物語 伊勢物語 大和物語』 岩波書店)

「業平井戸」の話は「歴史こぼれ話」の本文にも書いたように、18世紀

(江戸中期)に活躍した横井也有(尾張藩の要職を歴任した文武両道の武士で、

俳人としても有名)も『熱海紀行』に記しているわけですが、すでに元禄12年

(1699年)に鈴木秋峰が著した『豆州熱海地志』でも紹介されています。

また、大正時代に書かれた『新撰熱海案内』(齋藤要八著)では、

熱海の名所の一つとして、以下のように紹介されています。

「業平井 新宿の道端に在り。昔は業平朝臣の詠歌にちなみて、男女共に

井水に影をうつして、婚姻の縁を結びしことありしも、今は斯る風習もなく、

只故址を存ずるのみ。

豆ひきの影や井筒のまめをとこ 横井也有」

(出典:『新撰熱海案内』 熱海温泉場旅館組合(大正14年10月1日 三版))

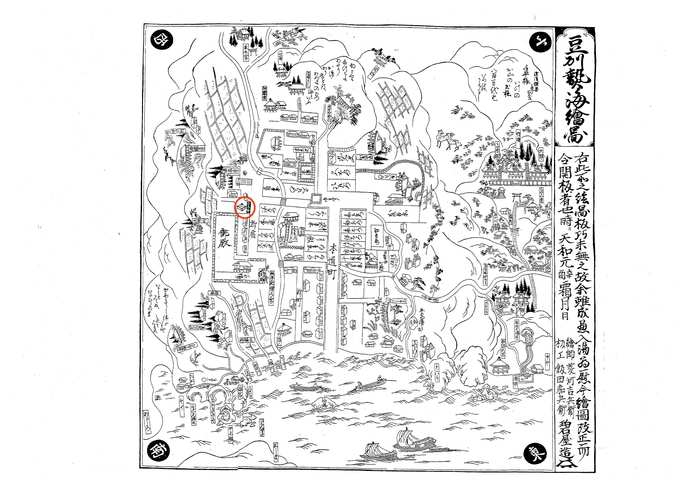

また、地図では、本文に掲載した天和元年(1681年)の『豆州熱海絵図』

(現存する熱海の最も古い絵地図)の他、元禄8年(1695年)の絵地図

『豆州熱海湯治道知辺(あたみとうじみちしるべ)』にもはっきりと描かれています。

ですから、300年以上も前から人々に知られ、語り継がれているロマンチックな

井戸の話ということになります。

「歴史こぼれ話」の本文に掲載したのは、『豆州熱海絵図』の一部(部分図)ですが、

このページでは絵地図の全体を紹介します。

御殿(現熱海市役所の地)や熱海村の温泉宿、伊豆山権現(現伊豆山神社)の

様子などが描かれていますので、ご覧ください。

※大きい画像をご覧になりたい場合は、下の添付ファイル(「豆州熱海絵図」)からご覧ください。

-

「豆州熱海繪圖」(大きな画像で見ることができます) (Jpeg 811.5KB)

※地図南西側中央に描写のある「御殿」(御殿地。今の市役所の場所)の右上に「なり平井」と書かれた井戸(「業平井戸」)があります。(赤丸をつけた場所が「業平井戸」です。)

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 生涯学習課 歴史資料管理室

〒413-8550 熱海市中央町1-1

電話:0557-86-6232ファクス:0557-86-6606

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。