第20話「熱海温泉の案内書にみる江戸元禄期の湯治法」

あたみ歴史こぼれ話(本編)

※広報あたみの原本をご覧になりたい場合は、

以下のリンク先からご覧ください。

あたみ歴史こぼれ話―本編の後に

このコーナーでは、「あたみ歴史こぼれ話」で

掲載しきれなかったことを中心にご紹介します。

本編を読み進んだ後に、ご覧ください。

画像の保存、複製及び使用は禁止といたしますのでご遠慮ください。

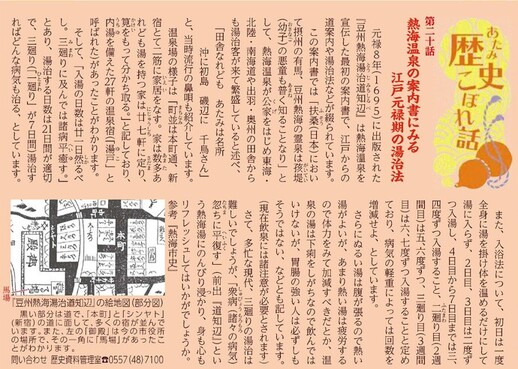

【熱海温泉図彙(あたみおんせんずい)】

今回、本編でご紹介した『豆州熱海湯治道知辺』のように、

江戸時代には既に熱海温泉を宣伝した案内書が出版されましたが、

他にも熱海温泉について記載した案内書や紀行文が江戸時代に

いくつか出版されています。

そのうちの一つが『熱海温泉図彙』です。『熱海温泉図彙』は、

1832年(天保3年)、江戸時代後期の戯作者である山東京山

(さんとうきょうざん)によって執筆された熱海温泉の案内書です。

この書には、交通・湯治・歴史・観光に関する情報がバランス良く

盛り込まれており、特に熱海七湯の様子や大湯の樽詰めを江戸に送る

お土産など、江戸時代の熱海の繁盛ぶりを読み取ることができます。

(参考:『熱海温泉誌』)

【不眠症をも治したと宣伝される熱海温泉の効能】

その中で特に文章量を多く割いているのは、「温泉主治(いでゆききみち)」、

温泉の効能についてです。

書き出しで「熱海の温泉は関東第一の名湯なれど、半ば遊山(ゆさん)の

地とのみ聞(きゝ)て、その功能を詳(つまびらか)にせざる人多ければ、

その功験(こうげん)をこゝに記す」とし、熱海温泉の効能を述べています。

それによると、中風や眼病・かすみ目・ただれ目、腰痛、脚気、くじき、

諸々の虫、痔、脱肛、淋病、喘息、婦人腰の冷え、不妊、歯の痛み、

腫れ物などに効果があるとしています。

さらに宿泊した宿屋の女主人から聞いた話として、甲州からある翁が娘二人と

下女や従者を引き連れて熱海温泉へ湯治に来た話が盛り込まれています。

翁は疝気(せんき・・・下腹部内臓の病)、下の娘は癪(しゃく・・・胸部・腹部の

激痛)の病を持っていましたが、上の娘は6年もの間、不眠症を患い、

食欲もなく人と会うことも拒む程の深刻な状態で、わらにもすがる思いで

娘を湯治に連れて来たのでした。

その娘が熱海温泉での湯治を始めて10日余り過ぎた後の様子が、

以下のように書かれています。

「入浴させし事十余日なりしに、ある日朝食(あさげ)を喰す時、

碗をとり二口三口にして頻(しき)りに眠り、持(もち)たる碗を

はたと落としたるが、(女主人は)驚きもせで、『眠ければ

睡(いね)ん』と云ふに、翁かたはらにありて大に喜び、寝所へ

入れて臥せけるに、その日も暮れて夜もすがらうまく睡(いね)、

次の朝も目をさまさず。

(中略)第四日の夕方、みづから目をさまして起立(おきいで)

四日臥したる事は知らず、『今は何時ぞ』といふ。(中略)

『さてもうれしや、六年ぶりにて、しばしがほど、快くねむりて、

心はればれとしたり。人々は夕げ食べ給ひしや、わらはも・・・』とて

食をもとむ。(中略)かくて次第に快く寝食つねのごとくになり、

人に面をあはすることを嫌ひたるも、わすれたるがごとし。

したしみ浅き相客の女にも、ものいひかわすやうになって、

三めぐりあまり浴(ゆあみ)して、奇病といひしも、まったく

癒えければ翁はさらなり、妹をはじめ従者までもいさみよろこび、

翁も妹も病を忘れてめでたく故郷(ふるさと)へ立かへりぬ。」

こうして熱海温泉での湯治で、女性は不眠症が解消され、健康を

取り戻したのです。

京山にとっては「あまた聞(きゝ)た」「諸病の癒(いえ)たる物語」の

一つに過ぎないでしょうが、多くの紙面を割いたこの話は、熱海温泉の

効能を大きく宣伝する役割を担っていたと言えましょう。

(参考:『熱海温泉誌』、『熱海温泉図彙』)

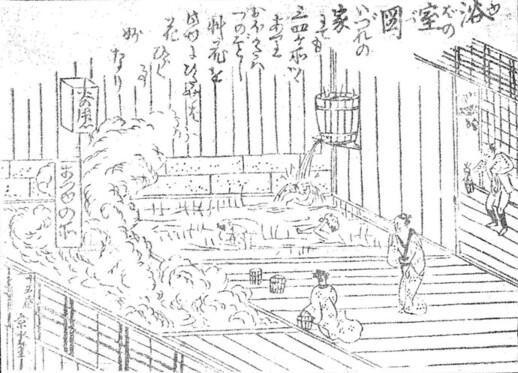

【熱海温泉図彙で書かれる入浴法】

また、「浴法(ゆあみのしかた)」として熱海温泉の入浴法についても

書かれています。

最初に湯治は服薬と同じであり、入浴法を守らなければ効果が出にくいと述べ、

初日は朝夕二度。あまり熱い湯には入らず、顔を洗い、体に湯を流してから

湯に入り、体で痛む場所を揉むなどし、全身温まったら湯から出て体を

冷ました後、再度ざっと入って上がるべし、と書かれています。

2日目は食前に3度、3日目・4日目は食前3度、寝る前に1度、5日目から

7日目は昼4度、夜2度の6度ずつ入浴し、この7日間を一廻りとして、

この一廻りで病が良くなることもあり、温泉(湯治)の効果が出たと

いうことである、としています。

次の一廻りで病を治し、さらに次の一廻りで気血(血の巡り)を良くし、

体を健やかにすると述べています。(参考:『熱海温泉誌』、『熱海温泉図彙』)

いずれの客舎にも数か所あり、草花をその湯に浸すと、

不思議なことに花が開くと書かれています。

「熱海七湯」の呼び方は近世後期に始まったものと

されていますが、当時の案内書などで実際に「熱海七湯」の

名称を用いられたのは、『熱海温泉図彙』ぐらいでした。

(参考:『熱海市史』)

※「あたみ歴史こぼれ話」の一覧へは、以下のリンク先から戻ることができます。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 生涯学習課 歴史資料管理室

〒413-8550 熱海市中央町1-1

電話:0557-86-6232ファクス:0557-86-6606

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。