第2話「人車鉄道にも軽便鉄道にも乗りたくない!」

あたみ歴史こぼれ話(本編)

※広報あたみの原本をご覧になりたい場合は、

以下のリンク先からご覧ください。

あたみ歴史こぼれ話―本編の後に

このコーナーでは、「あたみ歴史こぼれ話」で

掲載しきれなかったことを中心にご紹介します。

本編を読み進んだ後に、ご覧ください。

画像の保存、複製及び使用は禁止といたしますのでご遠慮ください。

【「豆相人車鉄道」について】

この鉄道計画に参加した人々は、茂木惣兵衛、高島嘉右衛門、雨宮敬次郎、

大倉喜八郎、平沼専三などの実業家と、石渡喜右衛門(富士屋)、

樋口忠助(気象万千楼)、露木準三(香霞館)などの当時の熱海の

一流旅館主でした。

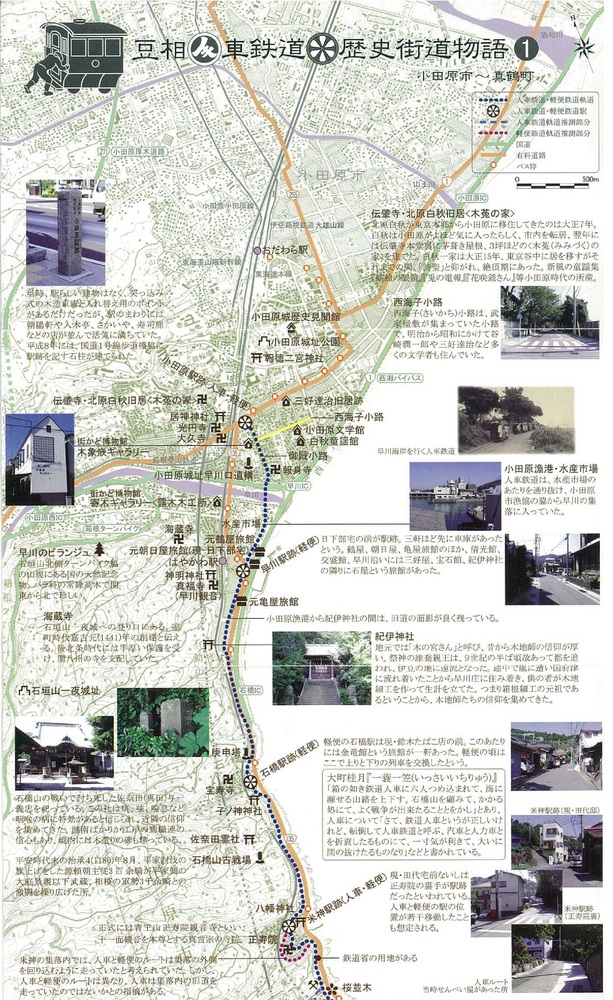

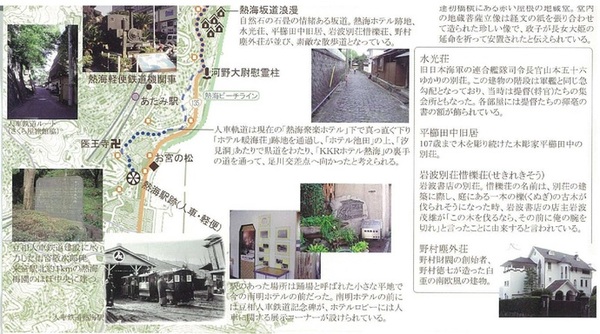

開業は、熱海から吉浜までの間が明治28年(1895年)7月、吉浜から

小田原までの間が明治29年(1896年)3月で、全長25キロメートルの単線。

熱海と小田原(早川口)の間に伊豆山、門川、吉浜、城口、江の浦、

米神などの停車場が設けられ、路線の約半分の13キロメートルは

熱海街道(ほぼ現在の国道135号線)上を通っていました。

熱海・小田原間の運賃は、上等車1円、中等車60銭、下等車40銭で

明治33年(1900年)9月の運賃表によると、1日6往復運転されました。

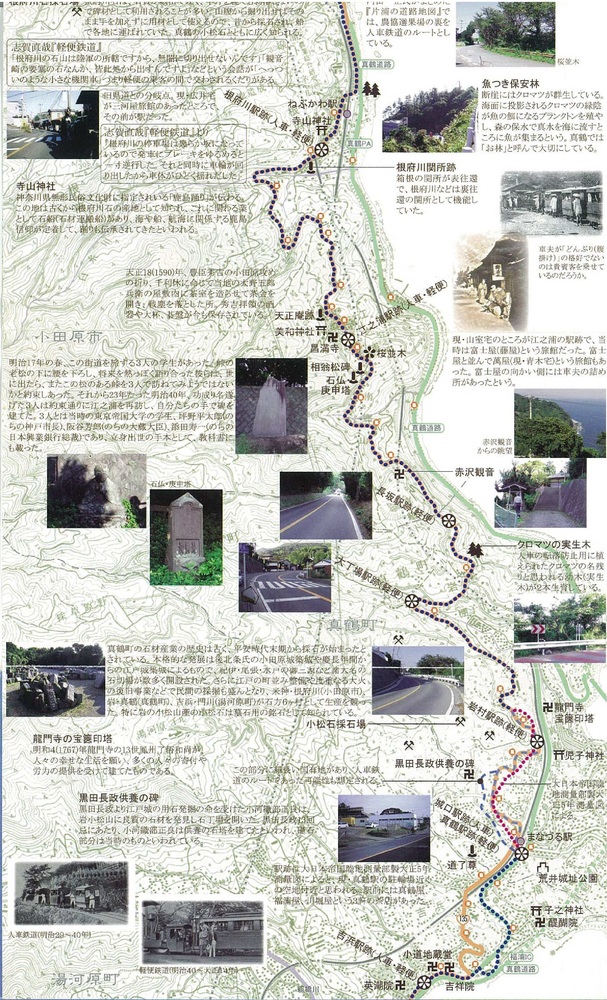

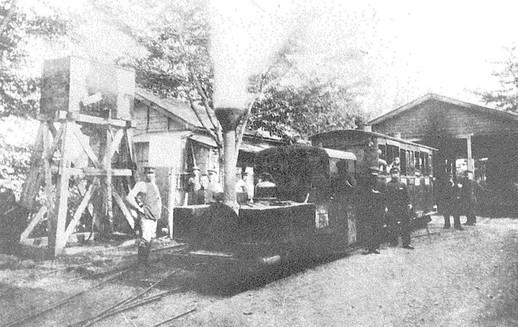

【「軽便鉄道」について】

人車鉄道のレール幅を610ミリメートルから762ミリメートルに拡げ、

明治40年(1907年)12月から蒸気機関車1両、客車(定員36名)1両の

編成で営業運転を始めました。大正2年(1913年)4月の時刻表によると

1日7往復運転され、熱海・小田原間の所要時間は2時間20分ほどで、

例えば新橋を午前8時30分に出発すると、国府津と小田原で乗り換えて、

午後1時18分には熱海に着くことができました。

(当時の東京・熱海間の所要時間は5時間弱でした)

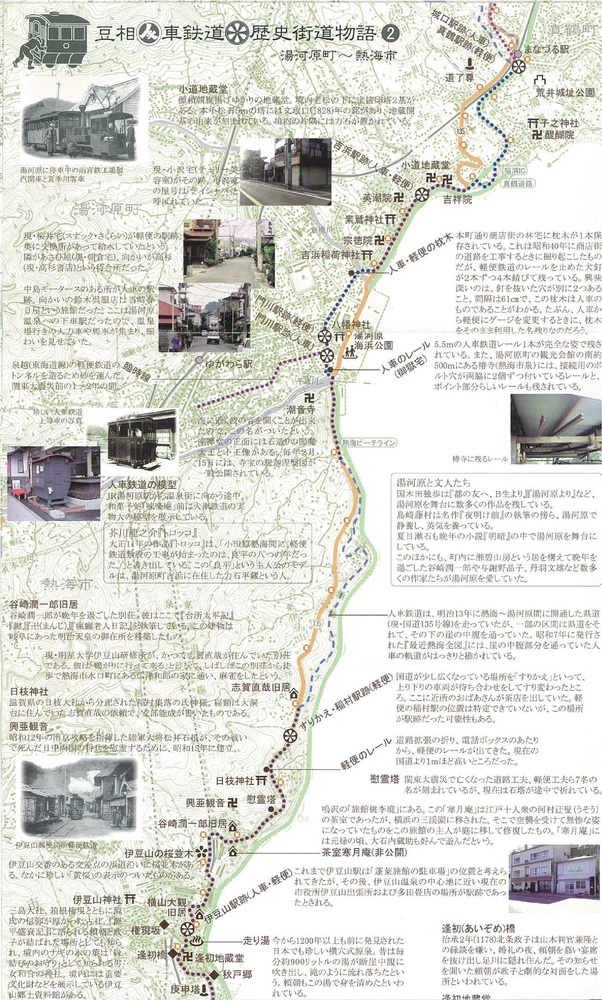

大正9年(1920年)、国鉄熱海線が建設されることとなったため、

軽便鉄道は政府に補償買収され、熱海線工事の進行とともに運転区間が

短縮されていきましたが、最終的には対象12年(1923年)の

関東大震災により線路や停車場が壊滅的打撃を受け、廃線となりました。

(出典:豆相新聞 明治44年6月27日発行)

(出典:『ガイドマック 豆相人車鉄道歴史街道物語』)

(出典:『ガイドマック 豆相人車鉄道歴史街道物語』)

(出典:『ガイドマック 豆相人車鉄道歴史街道物語』」)

(出典:『ガイドマック 豆相人車鉄道歴史街道物語』」)

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 生涯学習課 歴史資料管理室

〒413-8550 熱海市中央町1-1

電話:0557-86-6232ファクス:0557-86-6606

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。