第21話「熱海の市街地が拡大!~川端作品にみる”開発”と”賑わい”~」

あたみ歴史こぼれ話(本編)

※広報あたみの原本をご覧になりたい場合は、

以下のリンク先からご覧ください。

あたみ歴史こぼれ話―本編の後に

このコーナーでは、「あたみ歴史こぼれ話」で

掲載しきれなかったことを中心にご紹介します。

本編を読み進んだ後に、ご覧ください。

画像の保存、複製及び使用は禁止といたしますのでご遠慮ください。

【明治時代から大正初期の別荘地】

明治20年に入る頃から、上流階級(華族)を中心に別荘熱というような

現象が起きていました。徳富蘇峰の『熱海たより』ではこうした現象を、

「明治二十年以来は、別荘大繁昌の時節となり、(中略)大官人は勿論、

紳商は勿論、華族は勿論、少しく髯の生へたる役人抔(など)も、

借金して別荘をこしらへ、中には東京の本邸を書き入れにして、

別荘を作るの奇談も有之」と記しています。

大正6年発行の『熱海町誌』によると、「近年建築せられたる諸家の別荘」と

して名前が挙がったのは50名で、この中には、文学博士であり所蔵する本を

寄贈して熱海市立図書館創設の礎を築いた坪内逍遙(雄蔵)や、国鉄熱海線の

敷設を促進し、国立熱海病院(現在の国際医療福祉大学熱海病院)の前身である

東京第一衛戍病院熱海分院の誘致に大きく貢献した三浦観樹(梧楼)も

含まれていました。(参考:『熱海市史』、『熱海温泉恩人記』)

【大正時代から昭和初期の別荘地・分譲地の変遷】

大正14年の国鉄熱海線の開通や昭和9年の丹那トンネルの開通により、

東京方面、大阪方面から直接列車で熱海へ来られるようになりました。

さらに、昭和10年には国鉄伊東線が熱海-網代間で開通しました。

一方、明治30年代までは、湯治客などを迎え入れる旅館業者は、大湯を

引く温泉宿が熱海温泉の中心となっていましたが、熱海が温泉地として

発展するにつれ、大湯とは別に新たな温泉源地を掘って温泉を供する者が

多く現れました。このため、大湯の湧出量に影響を及ぼすようなったことから、

大湯派と開発派との間でしばしば争うようになりました。

そして、大正末期には大湯は湧出を停止し、新たな温泉源地が熱海温泉を

支えていくことになりました。

交通網の発達と中心市街地外への温泉源地開発に合わせて、別荘地・分譲地の

開発が急速に進んでいきました。

このような状況の中で、丹那トンネル完成を見越し、昭和7年頃から土地投機を

目的とした不動産業者が数多く集まり、分譲地が市街地内の空地や周辺部に

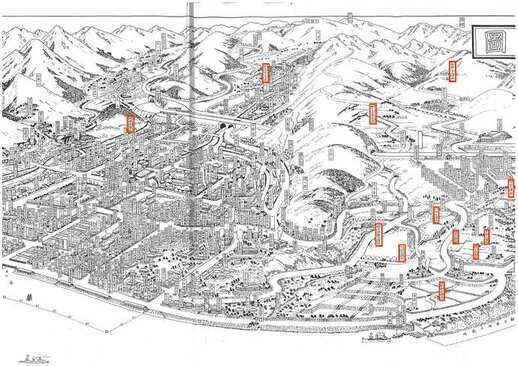

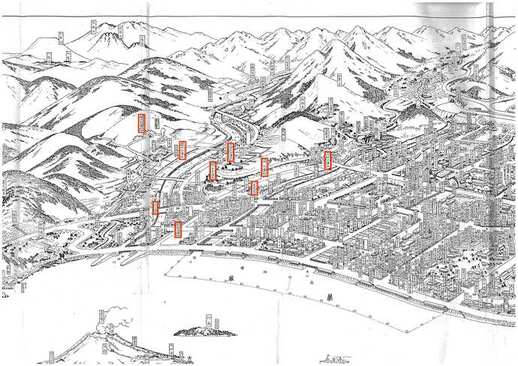

次々と造成されていきました。昭和7年の『伊豆熱海温泉鳥瞰図』をみると、

熱海駅周辺や水口方面、西山一帯、南は和田方面まで分譲地が拡大しています。

こうして昭和11年末には造成分譲地は大小71か所を数えました。

『熱海市史年表』(昭和29年熱海市発行)によると、大正5年には源泉数34井、

別荘数50軒であったのが、昭和2年では源泉数79井、別荘数91軒、昭和10年には

源泉数141井、別荘数530軒と増加しています。約20年の間に源泉が4倍以上、

別荘が10倍以上と急激に開発が進んだことが分かります。

こうした別荘の急増は、今までの上流階級の持ち物という概念が破られ、

所有者層が中産階級へも波及していったことを物語っていると言えましょう。

(参考:『熱海市史』、『伊豆熱海温泉鳥瞰図』)

(所蔵:熱海市立図書館)

中心市街地(大湯周辺)から外れた、熱海駅周辺や水口・西山方面に

分譲地が開発されたのが読み取れます。

(所蔵:熱海市立図書館)

中心市街地(大湯周辺)から外れた、南部の和田方面に

分譲地が開発されたのが読み取れます。

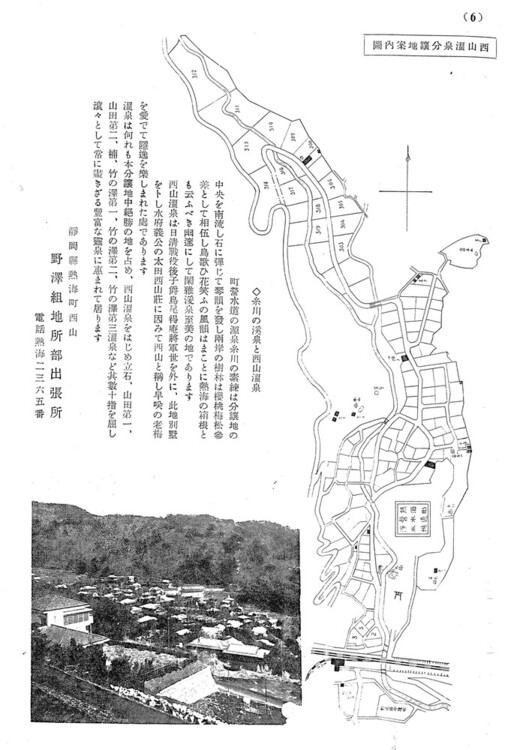

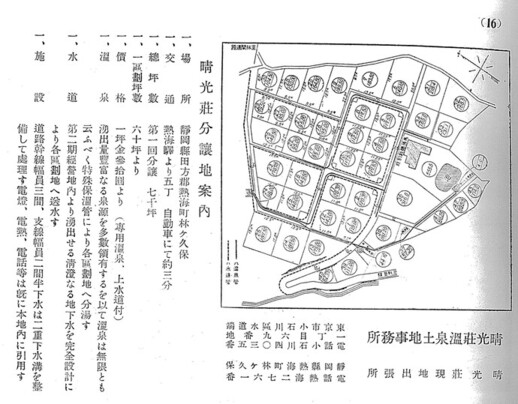

(出典:『熱海』(昭和11年 熱海観光協会 発行))

新たに開発された分譲地には、風光明媚な景色や温泉(源泉)の

豊富さを売りにした広告が多く出されました。

(出典:『熱海』(昭和11年 熱海観光協会 発行))

※「あたみ歴史こぼれ話」の一覧へは、以下のリンク先から戻ることができます。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 生涯学習課 歴史資料管理室

〒413-8550 熱海市中央町1-1

電話:0557-86-6232ファクス:0557-86-6606

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。