第17話「どこを掘っても温泉が出た!~簡易水道をつくった田中平八~」

あたみ歴史こぼれ話(本編)

※広報あたみの原本をご覧になりたい場合は、

以下のリンク先からご覧ください。

あたみ歴史こぼれ話―本編の後に

このコーナーでは、「あたみ歴史こぼれ話」で

掲載しきれなかったことを中心にご紹介します。

本編を読み進んだ後に、ご覧ください。

画像の保存、複製及び使用は禁止といたしますのでご遠慮ください。

【田中平八が整備した後の水道の歴史】

明治初年まで、糸川や初川、和田川に竹の樋を通し、共同の水汲み場を

設けたり家の中に引いたりなどして水を確保していましたが、明治16年、

貯水池から町中に設けた6か所の貯水槽に水を引いて各戸に供給する

簡易水道を、田中平八が私財を投じて完成させました。

明治後期になると、人車・軽便鉄道の開通により住民や浴客も増加し、

飲料水が不足し、衛生上からも不十分であったため上水道の建設が必要に

なりました。

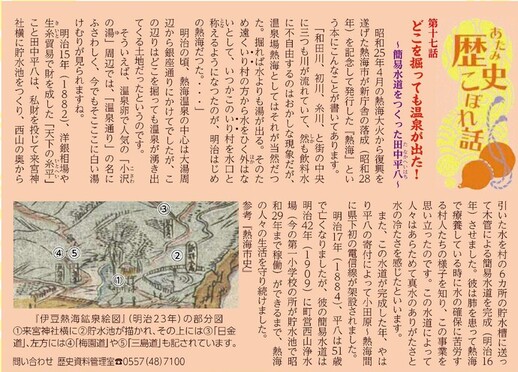

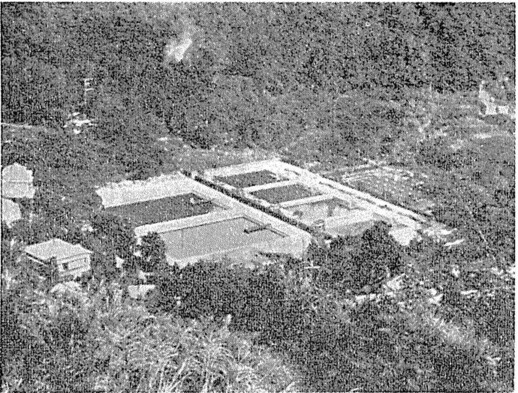

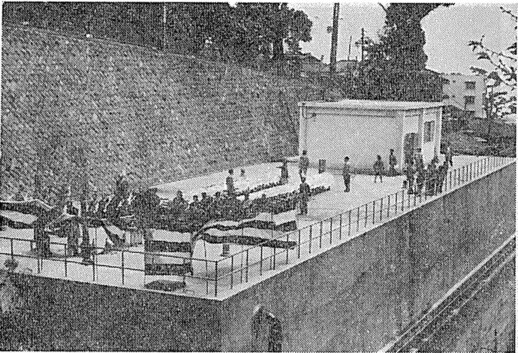

明治33年の熱海町会で浄水場の建設が決議され、9年後の明治42年11月、

現在の第一小学校の場所に西山浄水場を完成させました。

そして同年12月から給水を開始するとともに、消火栓を30か所以上に設け、

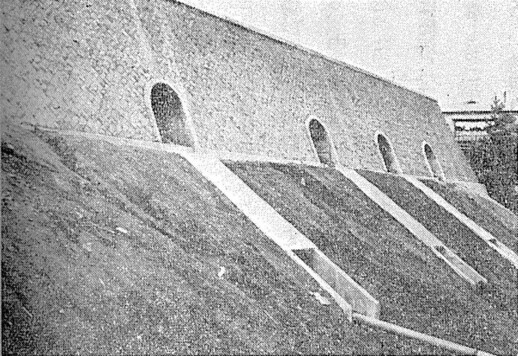

火災にも備えるようにしました。水源は土沢・姫の沢(糸川上流)の湧水を

取り入れ、西山浄水場でろ過して市街地に約8,000トンの水を送っていました。

その後、大正12年9月の関東大震災により破壊されましたが、復旧し、

さらに橋戸(姫の沢公園入口下、1日1,030トン)、小石ケ沢

(姫の沢公園周辺、1日840トン)の水源拡幅工事も行われました。

第二次大戦終戦後、経済の発展に伴い水道の使用量も急激に増加し、

西山浄水場の給水能力では市内全域の水道需要を賄いきれず、

特に高台地区では、しばしば断水が発生しました。そこで、新たな水源として、

東海道線丹那トンネルの水抜き坑から初川に放流されている湧水の一部を

活用する計画を策定。昭和22年に丹那トンネル水抜き坑から市内中心部を

接続する配水管敷設工事を着工、6カ月をかけて完成させました。

丹那トンネルの豊富な水量により断水は解消され、熱海の発展とともに

海岸方面にホテルが建設されていきました。

その後、観光客の増加とともに水道の使用量は増加の一途をたどっていきました。

これに対応するべく、西山浄水場の廃止(昭和29年)に替わる竹の沢

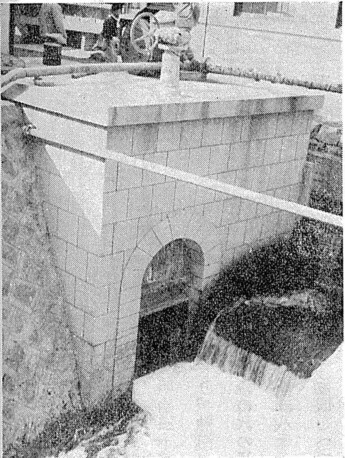

(西山バス停下)配水池が築造され、来宮駅下のポンプ室を新設し丹那湧水の

ポンプアップを開始しました。また昭和37年3月には丹那トンネル来宮口

水抜き坑からの湧水を全量取水することとし、併せて翌年4月には

林ケ久保に配水池(3,000トン)を、同年7月には来宮ポンプ室に浄水場と

配水池(4,000トン)を新設して、これまで夜間には初川に放流されていた

水を貯え、昼間の需要に備えました。

しかし、昭和39年の東京オリンピック開催とそれに伴う交通網の整備から

観光客がさらに増加、水道の需要はますます高まりました。昭和39年には渇水により

市内各所で夏場の土日・祭日、花火大会開催時などを中心に断水が生じました。

この時は函南町の厚意により丹那トンネルの分水嶺を変更し急場をしのぎましたが、

その後も数年間同様の事態が続いたため、水源確保が急務となりました。

そのため、駿東郡清水町の柿田川の湧水を熱海まで通水し利用できるよう、

当時の市長が県知事や地元代議士に陳情し、昭和50年3月に、ついに熱海市内に

柿田川湧水の送水が開始されました。これにより、熱海の高台にもホテルや

大型マンションが建設されるようになりました。

(参考:『熱海市史』、『続熱海物語』、『熱海の水道(平成30年版)』)

(出典:『熱海市史』※『大君の都』原著掲載のもの)

※「あたみ歴史こぼれ話」の一覧へは、以下のリンク先から戻ることができます。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 生涯学習課 歴史資料管理室

〒413-8550 熱海市中央町1-1

電話:0557-86-6232ファクス:0557-86-6606

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。