第11話「家康が愛でた熱海の湯」

あたみ歴史こぼれ話(本編)

※広報あたみの原本をご覧になりたい場合は、

以下のリンク先からご覧ください。

あたみ歴史こぼれ話―本編の後に

このコーナーでは、「あたみ歴史こぼれ話」で

掲載しきれなかったことを中心にご紹介します。

本編を読み進んだ後に、ご覧ください。

画像の保存、複製及び使用は禁止といたしますのでご遠慮ください。

【徳川歴代将軍お気に入りの熱海温泉】

熱海温泉は、家康をはじめとした徳川幕府歴代将軍に愛されてきました。

家康は熱海を訪れ7日間の湯治を行ったこと、3代将軍家光は湯治を計画し

現在の熱海市役所付近に「熱海御殿」を建造したことは、広報あたみ3月号で

ご紹介しました。

このページでは、4代将軍家綱以降にも熱海温泉が愛されたことについて、

もう少し詳しくご紹介します。

4代将軍家綱の時代から、熱海の湯が江戸城まで運ばれたとされています。

熱海村の名主今井半太夫の『熱海名主代々手控抜書』では「御汲湯御用ハ

寛文年中相勤候由申傳ヘ有之」とあり、寛文年間(1661~73年)には

「御汲湯」と称して、熱海の湯を江戸城まで運び、将軍家に献上するように

なったようです。

8代将軍吉宗の時には、享保11年(1726年)から9年間に3643樽が運ばれたと

記録が残っています。(『熱海名主代々手控抜書』より)最初は陸地による

運搬だったものが、その後は網代からの押送り船による海上輸送に代わったと

されています。

10代将軍家治の時には、天明4~5年(1784~85年)の2年間に229樽もの湯が

江戸城まで運ばれました。記録によると、熱海から運ばれた湯はまず物資が集まる

江戸橋に到着、その後、南伝馬町の人足によって江戸城内に入り、一時的に倉庫の

役割もあった御春屋(おつきや)に運ばれたとされています。

(参考:『熱海温泉誌』熱海温泉誌作成実行委員会(編))

【大湯と御汲湯の作法】

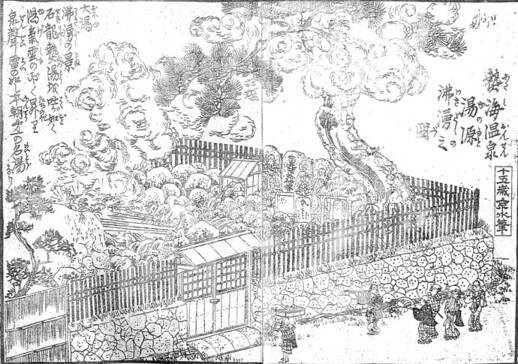

熱海の湯が江戸城の将軍へ献上された「御汲湯」は、大湯で行われていました。

現在は人工的に湯が噴き上がるように整備されている大湯間歇泉ですが、当時は

日本を代表する間歇泉であり、一日六回にわたって規則的に湯が噴出していました。

江戸時代、山東庵京山が著した『熱海温泉図彙』では、「湯の湧くこと昼夜三度、

長の時に湧き出る。六ツ、四ツ、八ツ時、年中時を違ふ事なし」と記されています。

この大湯の温泉を将軍家へ献上するために汲み出す「御汲湯」の御用を勤めるのは、

大湯から温泉を引いて内湯を備え、営業していた温泉宿(「湯戸」)の主人にのみ

許されていました。

「御汲湯」は以下の作法に従って行われたといわれています。

1.幕府の役人・奉行の開始の指示

2.紋付、袴を着用した主人が、覆面、長柄杓を使用して大湯の源泉の湯を汲む

3.新しい檜の樽を使用する

4.絶対に地面には置かない

5.温泉を入れた湯樽は厳封される

6.頑強な人夫を選出し、髪形も清潔にさせる

7.助郷制度(宿場周辺の農村に人夫を課した制度)を利用し人夫を確保させる

8.昼夜通して約28里の道を、村から村へリレー形式で江戸城まで運ばせる

(参考:『熱海温泉誌』熱海温泉誌作成実行委員会(編))

【市制施行80周年記念『熱海温泉誌』】

平成29年4月に、市制施行80周年を迎えましたが、それを記念し、『熱海温泉誌』が

発行されました。

『熱海温泉誌』は、今回ご紹介した徳川幕府と熱海温泉をはじめとした、熱海の

温泉にまつわる歴史や、資源としての熱海温泉などについて書かれたものです。

一つのコラムが約10ページと比較的短いので、興味を持ったテーマから読み進めて

みてはいかがでしょうか。『熱海温泉誌』は、熱海市立図書館で借りることができます。

詠んだ句「春の夜の夢さへ波の枕哉(かな)」の

句碑があります

史跡「大湯間歇泉跡」として、熱海市指定有形文化財に指定されています。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 生涯学習課 歴史資料管理室

〒413-8550 熱海市中央町1-1

電話:0557-86-6232ファクス:0557-86-6606

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。