第43話 初島の記念碑めぐり ~昭和天皇も皇太子時代に訪れた~

あたみ歴史こぼれ話(本編)

※広報あたみの原本をご覧になりたい場合は、

以下のリンク先からご覧下さい。

あたみ歴史こぼれ話―本編の後に

このコーナーでは、「あたみ歴史こぼれ話」で

掲載しきれなかったことを中心にご紹介します。

本編を読み進んだ後に、ご覧ください。

画像の保存、複製及び使用は禁止いたします。

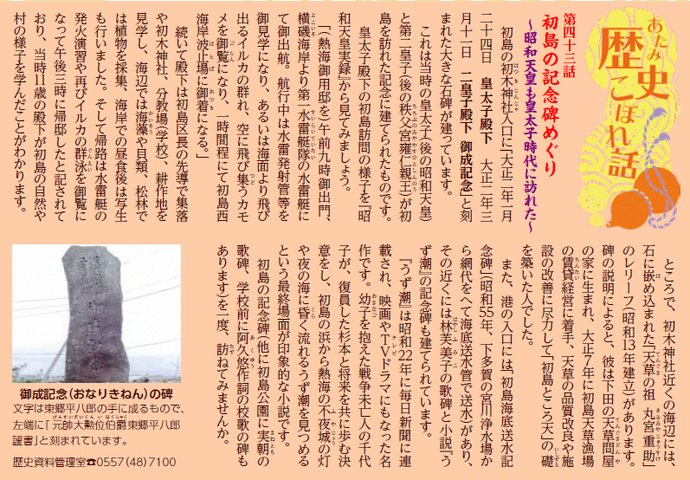

初島島内記念碑

丸宮 重助レリーフ

丸宮 重助

明治21年伊豆下田町生まれ

早稲田大学卒業後、第三代当主として天草問屋の家業を継ぎ、大正7年初島天草漁場の賃貸経営に着手、初島を第二の故郷として天草の品質改良・施設改善に全力投球、現在の「初島ところ天」発展の礎を築きました。

「天草の祖・丸宮 重助」は47歳で他界。島の有志はその死を悼み、昭和13年同氏の像を建立、氏の業績を称えました。

(レリーフ横 説明文)

林 芙美子 歌碑

林 芙美子

(1904ー51年)小説家・詩人

本名 フミコ 山口県生まれ 行商人の養父や母と各地を転々とした少女時代を過す。女学校卒業後文学を志し上京、波瀾の人生の中で作家活動を続け、「放浪記」で一躍流行作家となる。

「清貧の書」「うず潮」「浮雲」「めし」など精力的に作品を発表、「晩菊」で日本女流文学賞受賞、映画化作品も多い。

昭和26年 48才で ″花のいのち„ を終わる。

(林 芙美子 歌碑建立の栞 より)

初島に残していった林 芙美子の詩

『続熱海風土記』山田兼次(著)に林 芙美子が掲載されておりますので紹介します。

戦後間もないころ、日昏れどきそぼ降る雨のなかを「毎日新聞」学芸部の記者古谷糸子(旧姓杉野)さんが、黒崎・事業部長の添書を持って訪ねて来た。病後の静養のため、どこか旅館を世話してほしいとのことであった。

「雨も降っていることですし、明日になすっては」と、お泊めした。

馬道の私の家は、二階が八畳と六畳の二間あった。

「女一人では、旅館も味気ないでしょうから—」と、私の家にいく日か、子供らとも仲よしになって過ごして帰られた。

昭和二十二年(1947)の秋だった。東海岸の第一ホテルで「毎日新聞」の人たちが何人かで、林芙美子さんを囲んで飲んでいた。私は、その席に招かれて行った。古谷さんの斡旋だった。

そのとき、「毎日新聞」に連載している朝刊の小説「うず潮」は近く完結するが、その最後の場面をどこか伊豆の海岸に持っていきたいが、適当な場所を案内して欲しいとのことだった。

私は、「初島がよいでしょう」と即座に答えた。

数日後、林芙美子さんとさし絵の硲(はざま)伊之助画伯、それに城戸・学芸部長を案内して初島に渡り、区長の大西浅右衛門の家に泊めて貰った。私は、市役所から特配の酒と砂糖を用意して行き、伊勢エビの具足煮を添えて貰い、家族の人たちと語りながら飲んだ。

食事が済んでから海辺に出た。熱海の夜景が美しかった。潮騒(しおざい)の音を聴いていた林さんは、「これで決まった」と、私に礼をいった。

昭和四十五年(1970)七月十七日、鹿島踊りを見に、初島に渡った。二十三年ぶりだった。

大西浅右衛門老は元気だった。民宿を営んでいたので泊めて貰った。

あのとき林さんは、ここの老婆に乞われて何か書いていったようにおもったので訊いてみると、あった。障子紙に即席の詩を書き、昭和二十二年十月二十七日と、日まで書いてあった。その彼女の筆跡がそのまま保存されていた。

「スイセンの花が咲く頃、また来ますよ」

四十四歳の林芙美子の言葉が、この初島には生きていた。忘れて行ったハンカチを、ここの老婆は大切に保管していた。

こんなことがあった。

熱海の婦人会で林さんに講演を依頼したが、当日になって断られてしまった。富士屋に泊まっていたある出版社の社長を通じてのことで、別に本人の承諾を得ていた訳ではなかったが、熱海に来ていることは事実だった。桃山荘で原稿を書いていた林さんのところへ、私は無理やり婦人会の人に連れて行かれた。

「あなたには借りがあるから断れないわね」と承諾して貰い、面目を施したことがあった。

一度、下落合の林さんの家へ遊びに行き、ルノアールの絵を見せて貰った。庭に、全国から蒐めた竹があるといって自慢していたことを憶えている。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 生涯学習課 歴史資料管理室

〒413-8550 熱海市中央町1-1

電話:0557-86-6232ファクス:0557-86-6606

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。