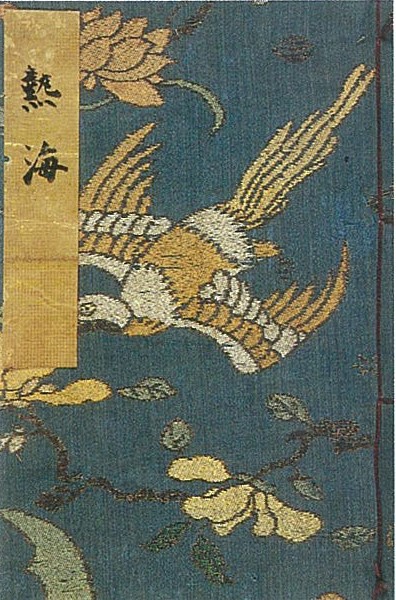

【書跡・典籍】謡本熱海(伝沢庵宗彭自筆)

謡本熱海(伝沢庵宗彭自筆)

よみ:うたいぼんあたみ(でんたくあんそうほうじひつ)

種別:書跡・典籍

指定日:平成29年(2017)11月24日

員数:1冊

所在地:桃山町26-2

所有者・管理団体:世界救世教

解説

〈時代〉17世紀前葉

〈品質・構造〉紙本墨書 22×14.5cm

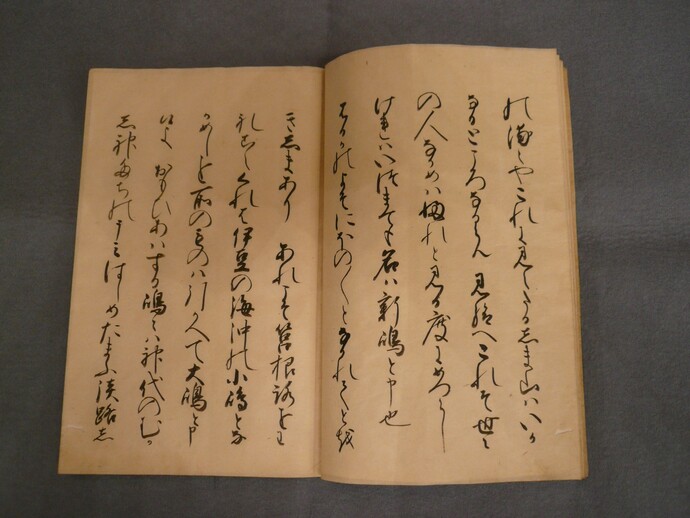

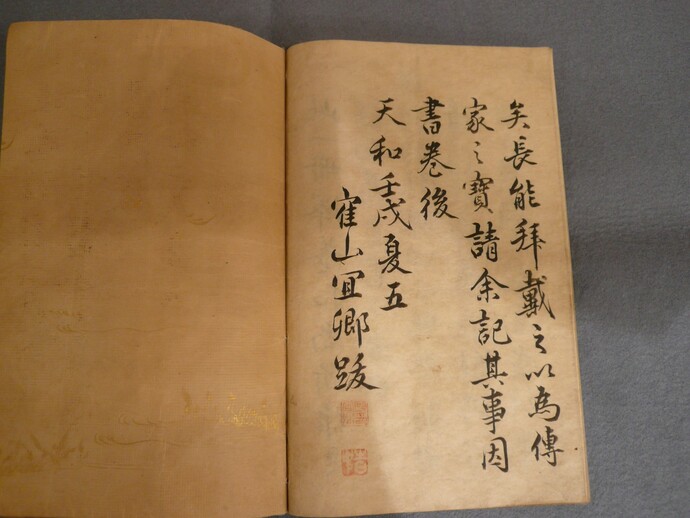

沢庵宗彭の作と伝えられる自筆謡本である。沢庵は寛永17年(1640)4月に40日程伊豆山に滞在したことが確認され、江戸の碧屋から板行された刊本から、沢庵が熱海へ入湯した折につくったこの謡を観世左近太夫の手で整え、まず寛文3年(1663)5月に熱海で上梓され、天和元年(1681)に碧屋により板行されたことがわかる。 内容の概略は、東国行脚の僧が伊豆権現参詣次にある樵翁に会い、熱海の湯の効能と国々の出湯の名所を聞き、熱海一帯の名所を教えられる。翁は医王善逝(薬師如来)であり、自分が熱海の地と民を守っており、その名号を唱えれば無病と心身の安楽に導くといいながら大湯の霊験を讃えるものである。記述の中で「よるひる四度のしほの出湯」と大湯間歇泉の具体的な出湯状態を伝えており、これは林羅山が元和2年(1616)に著した『丙辰紀行』に次いで古い記録と考えられる。

沢庵宗彭(天正元年(1573)-正保2年(1646))は臨済宗の僧で大徳寺住持。諡は普光国師、号に東海・暮翁など。但馬国出石(現兵庫県豊岡市)の生まれ、紫衣事件で出羽国に流罪となり、その後赦されて江戸に萬松山東海寺を開いた。書画・詩文に通じ、茶の湯(茶道)にも親しみ、また多くの墨跡を残している。当該文化財は熱海温泉の歴史を考える上で、史料的価値が高く、熱海市指定文化財としての価値を有すると考えられる。

引用・参考文献:沢庵和尚全集刊行会1930『沢庵和尚全集』巻4、177

MOA美術館1997『熱海再発見図録』

柘植信行2010「沢庵宗彭と謡曲『熱海』」 品川歴史館紀要第25号

熱海温泉誌作成実行委員会2017『熱海温泉誌』

本文・奥書

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 生涯学習課 文化交流室

〒413-8550 熱海市中央町1-1

電話:0557-86-6234 ファクス:0557-86-6606

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。