9.産地を応援しよう

わたしたちができる“産地応援”とは?

産地応援の第一歩は「地産地消」

皆さんもよく耳にする「地産地消」。

地産地消とは、「地元で生産されたものを地元で消費する」取り組みをいいます。

地産地消の取り組みは消費者と地域の生産者との「顔が見える関係」により両者の結びつきが強化されるほか、

地場産や農林水産物の消費の拡大がすすむことで地域が活性化されます。

食べ物を選ぶときに産地や生産者を意識して選ぶことがその地域の生産者を応援することにつながります。

地産地消のメリットは多方面に拡大!

地産地消は、生産者はもちろん、消費者や生産と消費をつなぐ人々にとっても利点があると考えられています。

- 消費者

・身近な場所から地元の新鮮な農産物を手に入れることができる

・消費者自らが生産の状況や生産者の顔を確認できるため安心感が得られる

・食や農林水産について親近感を得られると同時に、生産と消費の関わりや伝統文化について理解を深める機会となる

・食料の輸送にかかる二酸化炭素の排出の抑制により、環境にやさしい生活につながる

- 生産者

・消費者との顔が見える関係により、消費者の声が直接聞けるためニーズに応じた効率的な生産ができる

・流通コストの節減がされ、生産者の手取りの増加によって収益の向上が期待できる

・生産者の直接販売により、少量な産品や加工・調理品、さらに不揃いや規格外品も販売できる

- 生産と消費をつなぐ人々

・献立を作成する栄養士が、学校給食などで地場産物を利用することで地産地消につながる

・スーパーなどの販売店は、地場産物コーナーの設置で新鮮で安心な農産物を求める消費者を集客できる

・飲食店や旅館では、地元食材を活用した特徴的なメニューの提供することで地元の人や観光客を集めることができる

・食品製造業者は、地元食材を利用することで地産地消につながる

地産地消の取り組みを通して、関与する人々に多くの利点をもたらす活動であることがわかります。

地産地消の取り組みは直ちに効果が発生するものではなく、継続的に進めることで効果が発揮されます。

これらの多くの利点が期待できる一方で、地産地消を取り巻く環境には、課題も多くあります。

日本の食料事情にまつわる課題とは

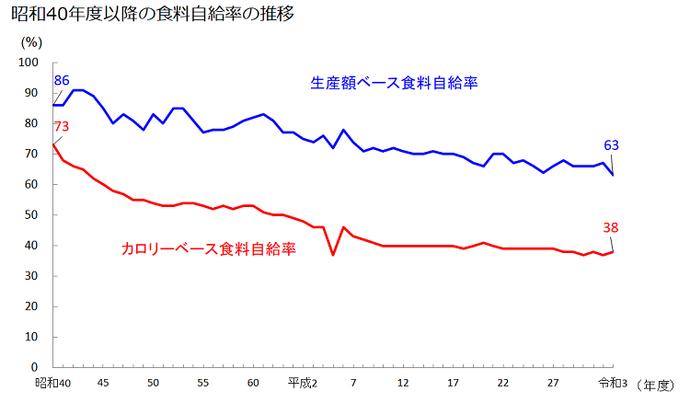

その1.食料自給率

知っていますか?食料自給率

食料自給率とは、わが国の食料供給に対する国内生産の割合を示す指標をいいます。

食料の安定供給を確保するためには維持向上が不可欠です。

食料自給率は、大きく2つの示し方があります。

- 品目別自給率

食料の各品目を単純に重量で算出される。食用以外の飼料や種子などの重量も含まれます。

- 総合食料自給率

食料全体についておもに2つの単位にそろえて算出されます。

畜産物については、輸入した飼料を使って国内で生産した分は国産に算入されない。

1. 供給量(カロリー)ベース

基礎的な栄養価であるエネルギーに着目して国民に供給される熱量(カロリー)に対する国内生産の割合を示す指標。食料は、人間が生きていくために欠かすことのできないものです。

カロリーベースの食料自給率は、人が生きるためのカロリーを国の生産でどのくらいまかなえるかといった食料安全保障の観点で活用されます。

2.生産額ベース

経済的価値に着目して、国民に供給される食料の生産額に対する国内生産の割合を示す指標。

食料の生産・輸入・加工・流通・販売といった経済活動を「金額」により評価する観点で活用されます。

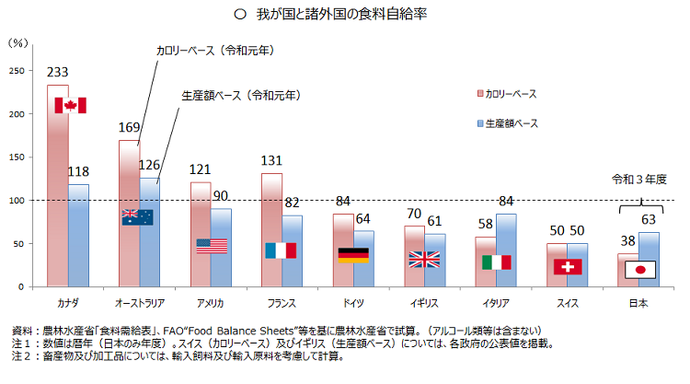

諸外国との比較などに使用される食料自給率は、総合食料自給率です。

日本の食料自給率

農林水産省の報告によると、日本の食料自給率は、諸外国と比較するとカロリーベース、生産額ベースともに低い水準にあることがわかります。

その2.農地面積の減少

南北に長い日本では、その土地の風土にあった多種多様な農業が展開されており、同じ国内にも様々なかたちの農業があります。

例えば、北海道をはじめとする北日本地域では、カロリーベース、生産額ベースの双方で食料自給率が高くなっています。

また、畜産が盛んな宮崎県や鹿児島県などでは、生産額ベースの食料自給率が高くなっています。

いずれも割合にして100%を超える自給率であり、海外と比較しても高い水準であるといえます。

一方で、人口が密集している東京都や神奈川県などの都市部は、農地面積が少ない特徴から食料自給率はカロリーベース、生産額ベースともに国内で極めて低い水準にあります。

食料自給率は、地域の農地面積の実情によって大きく異なることがわかります。

一人分の食料を賄うための耕地面積とは?

農林水産省が、日本人が普段の食生活を続けると仮定して、一人が一年に食べる食料を作るために必要な耕地面積を試算しました。

その結果、約11a(一人あたりテニスコート4面分くらい)の面積が必要となります。

国内の総耕地面積を人口で割った一人あたりの国内耕地面積は3.5aほどとなり、必要とされる耕地面積の3分の1程度しかありません。

このように、現在の食生活を維持する場合、国内の耕地面積だけで食料を賄うことは不可能なため外国からの輸入が不可欠です。

日本の耕地面積の現状

国内の耕地面積だけでは、日本人の食料をまかなうことが難しい現状がありました。

しかし、耕地面積は前年から比較して減少していることが調査によりわかっています。

減少した耕地面積は、数値にして2万3000ha(230平方km)で、熱海市の面積(61.78平方km)の約4倍が減少したこととなります。

また、耕地面積は、毎年、減少傾向で推移しています。

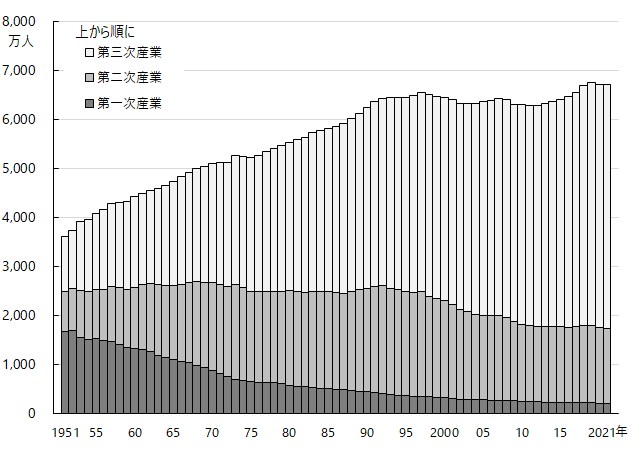

その3.一次産業の現状

世の中には多種多様な仕事がありますが、その仕事は大きく3つの産業に分類されます。

- 一次産業

農業・酪農畜産・林業・漁業など - 二次産業

自然界から採取した資源を用いて加工する産業で製造業・建設業など - 三次産業

一次・二次産業に当てはまらないもので商業・金融・サービス業など

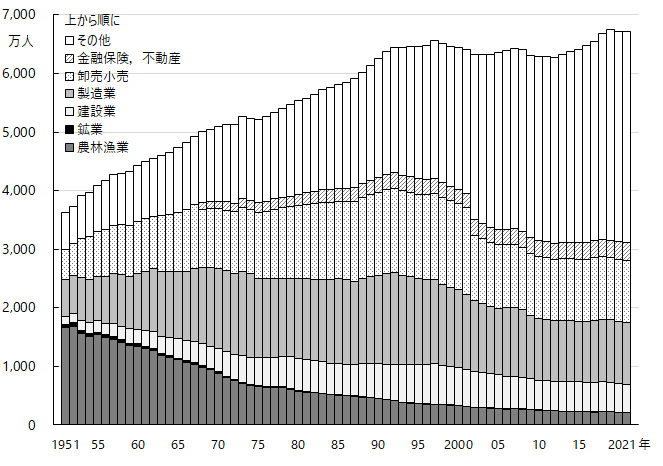

産業別就業者の推移

産業別就業者の推移をみると統計が開始された1950年代には一次~三次の就業者数の割合は大きな差がなく、

一次産業に就業する者が若干多い様子がわかります。

しかし、一次産業の就業者数は、年々減少傾向となり、近年では最も割合が低い状況です。

反対に三次産業に就業する者が増大しています。

また、主要産業ごとにもう少し詳細に就業者を確認すると農林漁業に従事する者の割合の減少は顕著となっています。

その要因は、一つに農林漁業従事者の高齢化があげられます。

平成27年の国勢調査の結果から就業者を年齢5歳階級別の割合をみると「農林漁業従事者」は男女共に 65 歳以上の割合が最も高く、「農林漁業従事者」の5 割以上を占めます。

一方で、新規就業者数は横ばいの傾向をたどり、経年的に従事者が減少している状況です。

従事者の減少は、耕作放棄地の増加の課題にも関与し、耕地面積が減少するなどの課題の要因ともなっています。

日本の農林漁業を守るために

一次産業の持続と発展に関する課題の解決のために国は、「六次産業化」の取り組みを推進しています。

この取り組みは、農林漁業者(一次産業)が、農産物などの生産物が元々持っている価値をさらに高め、それにより、農林漁業者の所得(収入)を向上していくことを目指す取り組みのことです。

六次産業とは

農林漁業本来の一次産業だけでなく、二次産業(工業・製造業)・三次産業(販売業・サービス業)を取り込むことから、「一次産業の1」×「二次産業の2」×「三次産業の3」のかけ算の「6」を意味しています。

生産物の価値をあげるため、農林漁業者が、農畜産物・水産物の生産だけでなく、食品加工(二次産業)、流通・販売(三次産業)にも取り組み、農林水産業を活性化させ、農山漁村の経済を豊かにして持続させようとする取り組みです。

この取り組みは、平成22年に公布された「六次産業化・地産地消法」の法律の基、「六次産業化」や「地産地消」に関する施策を総合的に推進し、農林漁業の振興を目指します。

このように農林漁業を守るための施策のひとつとして「地産地消」の取り組みは重要視されています。

私たちにできる「地産地消」から始めよう!

すぐにできる「食べ物の選び方」で産地応援!

地産地消の一番の近道は、「だれが、どこで生産した食べ物か」を少し気にして選ぶことです。

自分が応援したい地域や被災地の産品を消費者が選ぶことがその地域の生産者を応援することにつながります。

食品表示をみてみよう

みなさんは、地産地消を意識して食品表示を確認したことがありますか?

一般に販売されている加工食品や生鮮食品のうち、パックや缶詰、袋などにさまざまな表示がされています。

平成27年に食品表示基準が制定され、食品表示制度が開始されました。

食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択したり、摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源となっています。

食べ物の品質の目安として活用されている「消費期限」や「賞味期限」、また、食品に含まれるエネルギーや栄養素の量を示す「栄養価表示」もそのうちの一つです。

実は、食品表示制度に基づき、地産地消に役立つ記載も表示されているのです。

すべての生鮮食品に「原産地」の表示

消費者に販売されているすべての生鮮食品に名称と原産地が表示されています。

このほかに各品目の特性に応じて表示されるべき事項が定められています。

- 農産物

野菜や果物などの一般的な名称が表示されます。

農作物が生産された産地を表示することとなっています。

国産品の場合は都道府県名(市町村名や一般に知られている地名の場合もあり)。

輸入品の場合は原産国名が表示されます。

- 畜産物(肉や卵)

牛肉や豚肉、鶏卵などの一般的な名称が表示されています。

国産品は国産である旨、輸入品は原産国名が表示されます。

国産品には主たる飼養地(養鶏場)が所在すると都道府県名や市町村名が表示されます。

※なお、畜産物が、2か所以上にわたって飼養された場合には、一番長い期間飼養された場所を主たる飼養地とし、原産地となります。

- 水産物

魚種名や一般的な名称が表示されます。

国産品は漁獲した水域名または養殖場がある都道府県名が表示されます。

輸入品は原産国名が表示されます。水域名があわせて表示されることもあります。

水域名表示が難しいものは、水揚げされた港や港が所在する都道府県名が表示される場合があります。

- 玄米・米

精米、うるち精米、もち精米、玄米、胚芽精米の中から名称が表示されます。

農産物検査法による証明を受けた原料玄米または農産物検査法による証明を受けていない原料玄米であって、根拠資料を保管している原料玄米の産地、品種、産年が表示されています。

- 加工品

国内で作られたすべての加工食品に対して原料原産地の表示が義務付けられています。

製品のうち最も多く使われた原材料の原産地を表示することとなっていて、2か国以上の原産地の原材料を混合で使用した場合は、多い順に原産地が表記される。

食品表示を活用をすることで消費者が自身にとって安心・安全な食料の選択ができるようになります。

日本の食料自給率から考えるとすべての食材料で「国産」を選択することが困難な状況ではありますが、

ちょっとした意識がわたしたちの生活や地域の経済の活性化、環境問題の解決などの一助となります。

世界中でサステナブルな社会の実現をめざしているいまだからこそ取り組みたい行動の一つです。

もっと!地産地消を!

販売を通した地産地消の普及活動が地産地消の主たる活動ではありますが、情報発信活動や交流活動など各地で様々な創意工夫がされて地産地消の活動内容の幅が広がってきました。

- 直売所や量販店に足を運び地場産物を購入

地場産物を販売するだけでなく、地場産物を加工した付加価値販売などが消費者へ直接販売されています。

近隣農家の販売コーナーの設置、生産者の個人名や写真の表示、地産地消フェアの開催など実施されます。

- 学校給食や福祉施設での地場産物を使用した食事の提供

給食献立に地場産物の使用は増加傾向にあるそうです。

教育現場では、食育の授業の一環で学校用教材などに地産地消が用いられています。

- 観光とタイアップした取り組みの利用

宿泊者を対象とした地場産物を使用した企画運営や収穫体験を行程に組み込んだツアーの実施など観光地としての価値が高まる活動が進められています。

- 外食や中食、加工品などへの地場産物の利用

地域の独自性にこだわったメニューの提供など地場産物を使用した活動を取り入れる外食・中食産業も増加しています。

- 食にかかわる団体による情報活動

パンフレットの作成や配布、キャラクターやマークの作成、SNSを活用した情報発信などにより、地産地消の普及啓発活動が各方面よりおこなわれています。

- 交流活動を通した地産地消の推進

行政や生産者、消費者、生産と消費をつなぐ人々により情報交換会や講習会などの開催。また、農林漁協体験の企画・運営なども全国各地でおこなわれています。

地産地消の取組は、地域によって様々な特色があります。

みなさんが旅行や出張などで出向いた先で各地域の農産物に触れるチャンスが待っているかもしれません。

ぜひ、各地域の具体的な取組事例が掲載されているホームページをご参考ください。

静岡を応援しよう!

「ふじのくに地産地消」シンボルマークが目印!

静岡県では、地産地消推進運動の推進母体として「しずおか地産地消協議会」が設置されています。

地産地消運動の推進に関する具体的な実施計画をはじめ、イベントなどの開催を企画しています。

静岡県に属する食にかかわる関係団体から構成されており、団体間の連携促進により地産地消運動が展開されます。

取り組みの一環として、地産地消運動をより推進するためのシンボルマークが定められています。

地産地消の取り組みがおこなわれている目印として使用されており、地産地消運動の趣旨を理解の上、

使用規定を厳守することで誰でも使用可能です。

「ふじのくに地産地消の日」「ふじのくに地産地消週間)

静岡県では、多彩な県産農林水産物による県民の豊かな食生活の実現のために地産地消に関する日や週間を定め、地産地消を推進するため、スーパーマーケットや直売所においてポスター・のぼり旗の設置や「地産地消フェア」を開催するなど様々な事業を展開しています。皆さんもまずは、特定の日に意識することから始めてみませんか?

毎月19~23日:「ふじのくに地産地消週間」

ふじのくには「食の都」!食材王国!

静岡県は、日本一高い「富士山」や日本一深い「駿河湾」などを変化に富んだ地形を有します。

また、気候温暖な恵まれた土地から生産される農林水産物は、質と品目数の双方で全国トップクラスを誇ります。

春夏秋冬で旬に応じた多彩な食材が手に入る「食材王国」です。

例えば、「温州みかん」は、果樹面積、収穫量、出荷量の3分野で日本一!

「わさび」は、産出額。「茶」は、収穫量、栽培面積など多くの分野で日本一!

これらの食材にとどまらず、多くの農林水産物や加工品、特産物なども有名です。

私たちが静岡を応援するための近道は、「静岡県産」の食材を選んで消費すること。

皆さんも食材の産地に着目して「静岡県産」の食材を見つけてみませんか?

食材探しのヒントに「ふじのくに食の情報館」や「静岡県の特産品」など各種ホームページをご活用ください。

たくさんの食材を発見することができます。

- しずおか地産地消推進協議会(外部リンク)

- ふじのくに食の情報館(外部リンク)

- 静岡県の日本一「Myしずおか日本一」一覧(外部リンク)

- 静岡県の特産品(静岡県のJA)(外部リンク)

- 「食材の王国」パンフレット(静岡JA)(外部リンク)

食育ピクトグラムチャレンジレシピ~静岡の収穫量NO.1!温州みかんを使って~

オレンジボール

郷土の食材と料理が掲載されている「しずおかのおかず」から抜粋した地産地消の役立ちレシピです。

温州みかんのの収穫量が全国トップである静岡県では、ご近所からたくさんいただく機会も多いのでは?

普段はそのまま食べることが多いみかんを使ってお菓子づくり。ぜひ、お試しください。

|

にんじん・・・・・・・・・・・・50g みかんの皮・・・・・・・・・・・25g みかんの果汁・・・・・・・・・・15ml 砂糖・・・・・・・・・・・・・・3g 水・・・・・・・・・・・・・・・適量 A小麦粉・・・・・・・・・・・・100g Aベーキングパウダー・・・・・・3g |

砂糖・・・・・・・・・・・・・・30g 卵・・・・・・・・・・・・・・・小1個 みかんの果汁・・・・・・・・・・10ml 牛乳・・・・・・・・・・・・・・少々 バニラエッセンス・・・・・・・・少々

|

|---|

|

|---|

PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康づくり課 健康づくり室

〒413-8550 熱海市中央町1-1

電話:0557-86-6294 ファクス:0557-86-6297

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。