6.手を洗おう

食中毒とは

身近に潜む食中毒

食中毒は、テレビのニュースなどの報告をみるとイベントや飲食店での発生が多く感じられますが、厚生労働省の報告から食中毒発生状況をみると、家庭での食事が原因となる食中毒が全体の20%近くを占めており少なくありません。(厚生労働省 令和3年度食中毒発生状況「施設別発生状況」参照)

これは、保健所へ届け出のあった件数のため、症状が軽かったり、風邪の症状だと思って食中毒に気付かず病院に行かなかったりすると食中毒の件数に反映されません。このことからも実際には家庭での食中毒は、もっと多く身近なものと思われます。

食中毒の種類や原因

食中毒の原因として、食品や調理器具などについた細菌(細菌性)、ウイルスが蓄積している食品の飲食や感染者を媒介にして付着したウイルスが口に入ることで引き起こされるもの(ウイルス性)、食品自体に毒性のあるもの(自然毒)、水銀やヒ素など有害物質の汚染によるもの(化学物質)などがあります。

種類によって発症までの時間や症状などが異なり、それぞれに特徴があります。

食中毒は、細菌性・ウイルス性が原因となる発生がほとんどの割合を占めています。

食中毒の発生状況

食中毒の発生件数を年次的に確認するとその年によって件数の変動があります。

また、年間を通して発生しているため日ごろから予防の心がけが大切です。

統計から特に食中毒の発生が増える時期と原因は様々なため、時期や原因物質に応じた食中毒予防が重要です。

・梅雨時期(5月~6月)と夏(7月~9月)は湿度や気温が高く、細菌が増えやすいので、この時期には細菌性の食中毒の発生件数が増加する傾向にあります。

・冬(12月~3月)は、ノロウイルスなどのウイルス性の食中毒の発生が見られます。また、春や秋には、他の時期に比べて、自然毒による食中毒が多く発生します。

食中毒を予防するためには?

食中毒予防のポイント

食中毒は、その原因となる細菌やウイルスが食べ物に付着し、体内へ侵入することによって発生します。

食中毒の発生原因の多くの割合を占める細菌性食中毒とウイルス性食中毒を予防するためのポイントとして次のことが示されています。

- 細菌性食中毒予防の3原則

・ 細菌を食べ物に「つけない」

・ 食べ物に付着した細菌を「増やさない」

・ 食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」

- ウイルス性食中毒予防の4原則

・ ウイルスを調理場内に「持ち込まない」

・ 食べ物にウイルスを「つけない」

・ 食べ物や調理器具にウイルスを「ひろげない」

・ 付着してしまったウイルスを加熱して「やっつける」

どちらの要因の食中毒も「つけない」がポイントとなっていることからも原因になる細菌やウイルスを食品や調理器具、食器などにつけないようにするためには、調理器具の洗浄や作業をする人の適切な「手洗い」が必要です。

食中毒予防の要は手洗い!

新型コロナウイルス感染症の流行を契機に基本的な感染症予防のための適切な手洗いについて改めて周知されることとなりました。手洗いは、感染症予防のためにも私たちの生活から切り離せない大切な行動のひとつとなっています。

食中毒予防の観点からも手洗いは効果的です。実は、健康な人の手には、微生物が常在しています。(常在菌)

人の手の常在細菌によって食品が汚染されても、それが食中毒の原因になることはなく、外部(糞便など)からの汚染を受けた手が食品や器具を汚染し、食中毒が発生しています。

手についた微生物は手洗いで洗い落とすことができる!

私たちは、日常生活の中で様々なものに触れています。触れた物から食中毒を起こす微生物が手に付着し、手を介して知らずのうちに運んでしまうのです。手や指についたウイルスの対策は、洗い流すことが最も重要です。

手や指に付着しているウイルスの数は、流水による15秒の手洗いだけで1/100に。石けんやハンドソープで10秒もみ洗いし、流水で15秒すすぐと1万分の1に減らせます。

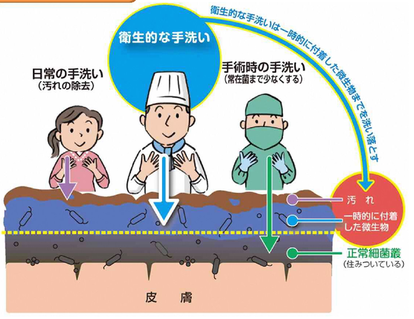

手洗いの方法には大きく3つの方法があると言われています。

一般家庭での手洗いは日常洗いで十分なことが多く、食中毒予防のためには常在菌まで除去をする手洗いは不要です。また、給食施設など調理場での手洗いは食中毒の感染経路を断ち切るため衛生的手洗いが行われています。

- 日常手洗い

一般家庭では、汚れの除去を目的とした石けんと流水による手洗いで十分な場合が多い。 - 衛生的手洗い

学校給食など食品衛生現場では、汚れを落とすだけでなく、外部からの付着微生物(通過細菌)の除去を目的とした手洗いが必要である。 - 手術時手洗い

最も清浄度が要求される手術室では、もともと棲息している微生物(常在細菌) までもなるべく少なくする厳密な手洗いが行われる。

適切な手洗いのポイント

適切な手洗いのポイントについて特に衛生的な手洗いが必要とされている給食施設や調理場での手洗いの方法を参考に確認してみましょう。

手洗いが必要なタイミング

まずは、手を洗うべきタイミングについてです。

ポイントは調理の過程で起こる各行動の「前後」で特に意識して手洗いを実施することです。

【行動の前】

- 調理場(キッチン)に入る前

- 今後加熱しない食品に触れる前

- 食事の盛り付け作業の前

- 手袋着用の前

【行動の後】

- トイレの後

- 微生物の汚染源になるおそれがあると思われる食材などに触れた後(生肉、生魚の処理のあとなど)

- 廃棄物(生ゴミなど)処理の後

調理作業中の過程でのこれらの行動の前後では、特に手洗いが重要です。

手洗いをしなかったり、手洗いが不十分だったりすると、手を介して微生物やウイルスが食材などに付着します。

手を洗う前に気を付けたいこと

手洗いが十分であっても手を洗う前の準備が不十分であると洗い残しなどの原因になります。

手を洗う前には次のことに気を付けます。

- 爪は短く切りそろえる(マニキュアなどもとる)

- 腕時計や指輪などの装飾品はとる

- 傷口がある場合は調理作業に従事しないことが望ましい

家庭で調理をする場合には、傷口が食材や食器などに触れないようにビニール手袋などで覆うのも効果的です。

上記のことを調理現場では特に気を付けられています。

一般家庭での調理では気を付けられることが限られますが、微生物を「つけない」ためにできる大切な行動です。

手洗いの方法

衛生的な手洗いの方法を紹介します。ご自宅での食中毒予防の基本となります。

- 流水で手を洗います

- 洗浄剤を手に取る

- 手のひら指の腹面を洗う

- 手の甲、指の背を洗う

- 指の間(側面)、股(付け根)を洗う

- 親指と親指の付け根のふくらんだ部分を洗う

- 指先を洗う

- 手首を洗う(内側、側面、外側)

- 洗浄剤を十分な流水でよく洗い流す

- 手をふき乾燥させる

- アルコールによる消毒

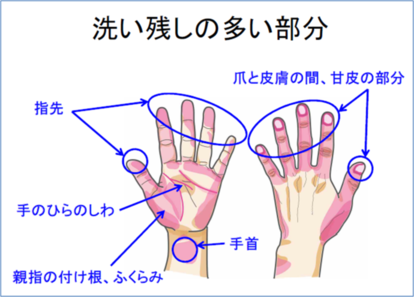

丁寧に手洗いを実施しても洗い残しが多い部分があります。

- 指先、爪と皮膚の間、爪と指の甘皮部分

- 指の第二関節のしわ

- 手のひらのしわ

- 親指の付け根、ふくらみ

- 手首

これらの手指の部分は、特に洗い残しが多い箇所といわれています。

意識的に洗浄するように心がけるとより一層の予防効果があります。

リーフレットや動画を参考に日常の手指衛生にご活用ください。

-

できていますか?衛生的な手洗い (PDF 390.2KB)

- ノロウイルスなどの食中毒予防のための適切な手洗い(動画)(厚生労働省)(外部リンク)

- 食中毒(厚生労働省)(外部リンク)

- 学校給食調理場における手洗いマニュアル(文部科学省)(外部リンク)

食育ピクトグラムチャレンジレシピ

手をきれいに洗って挑戦!「栄養たっぷりおにぎり」

おにぎりに混ぜる具材を工夫すると栄養たっぷりのおにぎりが完成!

チーズや小エビ、ごまなどを加えるとカルシウムやたんぱく質などの栄養価がアップします。

手を洗って清潔になったらおにぎりに挑戦してみませんか?

|

「カルシウムup小エビと枝豆のおにぎり」 ・ごはん・・・・・・・200g ・ベビーチーズ・・・・2個 ・小エビ・・・・・・・5~10g(好みの量) ・枝豆・・・・・・・・40g(むき枝豆) ・塩・・・・・・・・・少々 (・のりはお好みで) |

「磯辺ちくわのおにぎり」 ・ごはん・・・・・・200g ・ちくわ・・・・・・2本 ・青のり・・・・・・大さじ2 ・白ごま・・・・・・大さじ2 ・ごま油・・・・・・大さじ1/2 ・醤油・・・・・・・大さじ1 |

|---|

|

「カルシウムup小エビと枝豆のおにぎり」

「磯辺揚げ風ちくわinおにぎり」

|

|---|

PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康づくり課 健康づくり室

〒413-8550 熱海市中央町1-1

電話:0557-86-6294 ファクス:0557-86-6297

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。