熱海市制施行80周年記念式典

熱海市制施行80周年

熱海市は、平成29年4月1日で市制施行80周年を迎えました。

熱海市長あいさつ

ごあいさつ

昭和12年4月10日に熱海町と多賀村が合併し、熱海市が誕生しました。その後、昭和32年に網代町との合併を経て、ことし市制施行80周年を迎えることとなりました。

この間に、第二次世界大戦、熱海大火、バブル経済の崩壊など幾多の困難を乗り越えて本市の今日の発展があります。80年の歴史を紡いでこられた多くの先人の方々の努力に改めて感謝を申し上げるとともに、市民の皆様とお祝いしたいと思います。

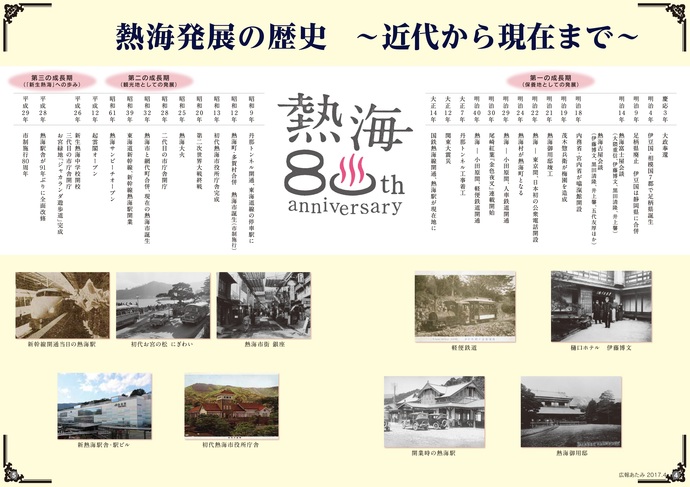

市制80周年という節目は、今までの歴史を振り返り、また、将来を展望する絶好の機会です。熱海発展の歴史を振り返ってみますと、政財界の要人の保養地として発展した明治・大正の第一の成長期、新婚旅行や社員旅行で賑わう観光地として発展した昭和の第二の成長期がありました。そして今、先人の残してきたものを大切にしながら、現代に生きる我々の新たな挑戦によって、「第三の成長期」を形づくっていく時期を迎えています。「日本でナンバー1の温泉観光地づくり」、「住まうまち熱海づくり」、「市民のための市役所づくり」の3本柱を基に、新しく生まれ変わる熱海「新生熱海」の実現に向け、尽力してまいります。

そして、後世にしっかりとバトンをつなげていくため、市民、産業界、行政が一丸となって、本市の発展の礎を築いていくことが重要です。改めまして、皆様のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。

熱海市長 齊藤 栄

熱海市議会議長あいさつ

熱海市制施行80周年を祝して

熱海市が市制施行80周年を迎えましたこと、心よりお祝いを申し上げます。また、この大きな節目を市民の皆様とともに迎えることができましたことに、深く感激いたす次第であります。

本市は、昭和12年4月10日に熱海町と多賀村の合併により誕生し、その後、昭和32年に網代町との合併を経て、現在の姿となりました。

これまでの80年間、本市は大自然から与えられた温泉という恵みにより、全国に名の知れた一大温泉観光地として発展してまいりました。しかしながら、この間、太平洋戦争、熱海大火など多くの苦難がありました。これらの苦難を先人の方々が乗り越え、克服し、現在の発展があることを忘れてはなりません。改めて、先人の方々の並々ならぬ努力に対しまして、衷心より敬意と感謝を申し上げます。

現代の日本は、少子化・高齢化、情報化、国際化が急速に進展しており、本市においても、人口減少や少子化・高齢化が喫緊の課題であります。このような中で、市民の皆様がこれからも安心して暮らすことが出来るよう、子育て施策、高齢者施策など、福祉施策のより一層の充実が求められております。

市議会といたしましても、本市の未来が輝かしく、希望あるものとなりますよう、議員一同、自らの研鑽を深めて、郷土熱海のより一層の発展ため、全力を尽くして参ることをお誓い申し上げます。

結びに、熱海市の益々の発展と、市民の皆様のご健勝、ご多幸を心より祈念申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。

熱海市議会議長 杉山 利勝

市制施行80周年記念式典

熱海市制施行80周年記念式典をMOA美術館能楽堂で挙行いたしました。

式典では、齊藤市長の式辞をはじめ、熱海のためにご尽力いただいた皆様の表彰などを行いました。

市政功労者表彰

本市の発展に尽力された功労者の皆様への表彰が行われました。

市制施行80周年記念フォーラム

「市制施行80周年記念フォーラム」を開催しました。

市内中高生を含む市民約250人が参加し、記念講演、座談会に耳を傾けました。

市制施行80周年記念講演 基調講演1「熱海発展の歴史」

講演者 :齊藤 栄(熱海市長)

講演要旨

熱海は、江戸時代よりさらに古くから発展してきた歴史を持つ。

本日は、明治以降の熱海発展の歴史について、私自身が持っている歴史観をお話しする。

明治から今日までの約150年の間に、熱海には二度の大きな成長、発展の時期があったと考えている。

第一の成長期は、明治中頃から大正にかけて、日本の政財界の要人そして文人墨客といわれるいわゆる「セレブ」がこの熱海に挙って別荘を所有した時期で、高級な保養地として成長した時期である。

第二の成長期は、熱海が新婚旅行そして社員旅行のメッカといわれた、昭和の高度経済成長期で、大衆化した観光地として成長した時期である。

第一の成長期を象徴するものが3つある。

一つ目は、噏滊(きゅうき)館。初代衛生局長である長與專齋(ながよ せんさい)の提唱による、日本で最初の温泉を利用した結核のサナトリウムである。

二つ目は、梅園。当時最先端の療養機関である噏滊(きゅうき)館とあわせて患者の森林浴を目的に開園された。

三つ目は、熱海御用邸。現在の市役所敷地内に後の大正天皇のために建設された。

私は、サナトリウム、森林浴と言った時代の先進性とともに、熱海が御用邸の立地にふさわしい、格の高い土地に選ばれていることが、当時、熱海が黄金期を迎えていたことを示していると考えている。

高級保養地として発展した熱海は、その後大衆化された観光地へと変貌していく。その大きな転機となったのが、昭和9年の丹那トンネルの開通である。

この丹那トンネルの開通により、観光地として大きな発展を遂げることとなるが、大衆化により、街の落ち着きなど失ったものもあると考えている。

丹那トンネル開通前後の出来事として、

大正14年の熱海駅開業。

昭和12年の市制施行。

昭和13年の初代市庁舎竣工。

昭和25年の熱海大火による焼失。

昭和28年の二代目市庁舎の建設。

などがあげられる。

その後、熱海は、団体客の観光地として一世を風靡する。高度経済成長期における熱海の象徴として、東京オリンピックの年、昭和39年の新幹線熱海開通があった。

しかしながら、昭和44年に532万人で宿泊客のピークを迎えた以後、バブル経済の一時期を除き、50年間にわたりほぼ一貫して観光客は減少した。東日本大震災が発生した平成23年には、ピーク時の半分以下の247万人までに減少した。

このように宿泊客が一貫して減少してきた要因については、冷静な分析が必要であると考えている。

ただ、ここ数年、宿泊客数は増加傾向にあり、第三の新しい成長期の入口に来ていると考えている。

近年、明るく開放的な庁舎をめざし、三代目の市庁舎が、また新たな観光資源となるジャカランダ遊歩道が完成した。さらに約90年ぶりに新熱海駅舎駅ビルがリニューアルし、そして、市制施行80周年の記念事業として、今回「熱海温泉誌」が刊行された。

第三の成長期をつくっていくために必要なこと、大切なことは、まず熱海の歴史をしっかりと認識し、踏まえることである。

そして、自分が住む街の宝を大切にし、その宝に磨きをかけることである。

熱海に第一そして第二の成長期が起こったのは、日本の開国、そして高度経済成長という時代背景とともに、熱海が東京に近接していたことによる。

これからつくっていく第三の成長期は、時流ではなく、我々自らの力で作り上げてゆかなければならない。

今日ここに、市内の中学生と高校生が、約50名参加している。

これから熱海のまちづくりを進める上で、あなたたち若い世代の力に期待している。

まちづくりは市長や大人たちの力だけで進めるものではない。若い世代の力が不可欠である。なぜなら、10年後、20年後は、あなた達が熱海の主人公になるからである。

「自分たちのまちは、自分たちでつくっていくんだ」という気持ちを持って、熱海のまちづくりに今から参加して欲しい。

市制施行80周年記念講演 基調講演2「日本の温泉から見た熱海」

講演者:石川 理夫(温泉評論家、日本温泉地域学会会長。環境省中央環境審議会温泉小委員会専門委員。

「熱海温泉誌」監修・編集委員長)

「熱海温泉誌」刊行記念座談会

「熱海温泉誌」刊行記念座談会「熱海の温泉 感じたこと・伝えたいこと」

市制施行80周年記念事業「熱海温泉誌」刊行を記念し、開催された座談会では、温泉誌作成にあたり発掘された新しい事柄や、苦労したエピソード、今後の熱海温泉のあるべき方向性などについて、お話をいただきました。

パネリスト

齊藤 栄 (熱海市長)

石川 理夫(温泉評論家、日本温泉地域学会会長。環境省中央環境審議会温泉小委員会専門委員。

「熱海温泉誌」監修・編集委員長)

松田 法子(京都府立大学大学院生命環境科学研究科専任講師。「熱海温泉誌」編集委員、近世・近代担当)

高柳 友彦(一橋大学大学院経済学研究科専任講師。「熱海温泉誌」編集委員、近代・現代担当)

司 会

内田 實(医学博士。温泉療法専門医。熱海温泉誌作成実行委員会代表)

熱海温泉誌刊行記念座談会 要旨

1.温泉誌作成実行委員会発足から温泉誌刊行までの経緯

・温泉誌の編さんは、平成16年に策定した「魅力ある温泉活用プラン」のうちのひとつであった。

・市制施行80周年記念事業の一環として温泉誌を編さんすることとなった。

・編さん作業の中核人物に、温泉研究の第一人者である石川理夫先生にお願いした。

2.温泉誌を作成した感想のあれこれ

・平安から鎌倉時代はじめまでの、これまでぼんやりとしていた熱海が、温泉誌編さん作業によってはっきりとした新しい熱海として見えてきたことなどが最大の成果である。

・近世から近代については、江戸時代の熱海を掘り下げ、熱海の内なる実態と外から見た熱海をテーマとしてまとめた。

・明治以降、交通インフラの発達とともに熱海温泉は発展してきた。

・温泉観光地の重要な資源は、自然と人的資源であり、特に繁栄を支えた働き手としての女性。生き生きと働く人々の姿が見えてきたことは成果である。

3.編さん作業三年間のエピソード(苦労した点など)

・研究において、資料を収集することの大変さを感じている。編さん作業においては、このことが最も重要であり大変である。

・共同浴場が少ないため、市営温泉の要請があった。市営温泉の成り立ち、重要性を考えれば、共同浴場と合わせて考えなければならない。

・熱海村と江戸などとのつながりを示す物証として沢庵の版木が熱海市内から発見された。これは熱海村内部から外に発信されたことを示す貴重な資料である。

・温泉誌の掲載資料は700点ほどである。

4.エピソード(苦労話など)の感想

・温泉誌を通じて、改めて熱海が女性で成り立っている街であると感じた。

・若い研究者が熱海について研究していることは、今後の熱海にとって力強い限り。

・現在の熱海は観光客も増加傾向で若者も訪れる。食も豊富で温泉もあり、街の奥行きを感じることができる。

5.熱海の今後について

・郷土の歴史を誇りに思える温泉地であることが大切

・温泉資源を活用して、温泉誌で描いた歴史を感じられる豊かで複合的な温泉観光地になっていって欲しい。

・熱海に温泉が無かったら、今日の発展は無かったことを踏まえると、今後の熱海を考える上で温泉がキーワードになることは明らかである。

・この温泉誌の刊行が温泉を中心としたまちづくりのスタートであり、10年、20年後の温泉まちづくりの実現のための入り口である。

PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

経営企画部 企画財政課 企画室

〒413-8550 熱海市中央町1-1

電話:0557-86-6074 ファクス:0557-86-6152

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。